2024年度总结

年终总结应该怎么写?基于时间轴的生活记录?基于2024年初规划的总结?2024年产生的新的感悟?感觉好像三个方面都很有必要。那么今年正好尝试写的稍微详细一些。

基于时间的生活记录

1月

- 和邱同学一起过的第一个生日~第一次收到这么认真的礼物还真是有些不习惯

- 参观北大,北大真好啊。如果有一天我也能…

- 挑了个周末打卡了国家动物博物馆。里面的标本还是很有趣的。强烈建议北京的同学买一个京津冀一卡通,物超所值。

- 打卡了所里的跨年晚会,领到了零食大礼包和诸多小礼品。这个龙头老大属实十分呆萌

整理照片时不小心把2月到7月的照片删掉了。哭。只能靠朋友圈照片来回忆一下生活

2月

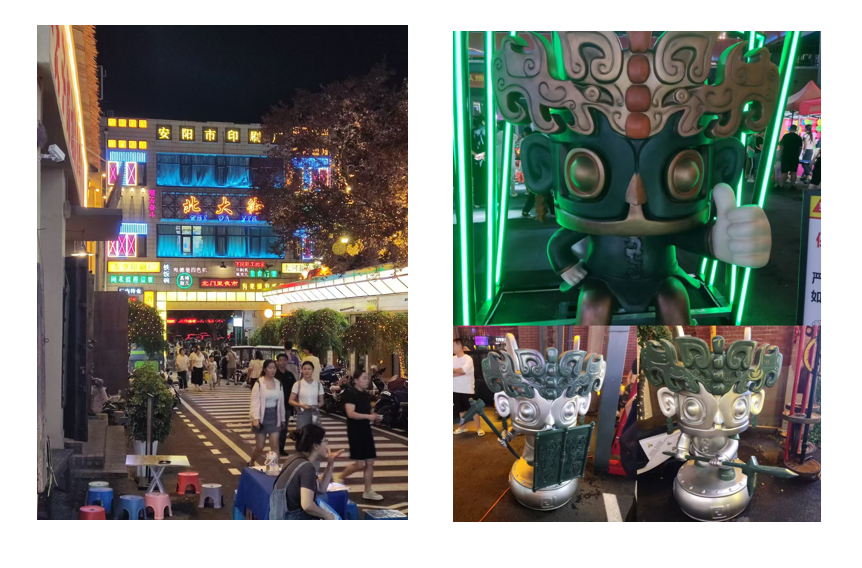

- 回家过年,看了下殷墟新推出的夜场展览。还看了北大街新开的北门里区域。安阳的文旅做的非常红火。

3月

- 打卡了中科院文情中心,回所1年半后终于找到了科学院学子自己的图书馆。

- 打卡了玉渊潭公园。北京打卡四件套的“春天玉渊潭赏花,夏天北海公园划船,秋天香山看红叶,冬天故宫拍雪”达成进度3/4,之后且挑个雪天去故宫。

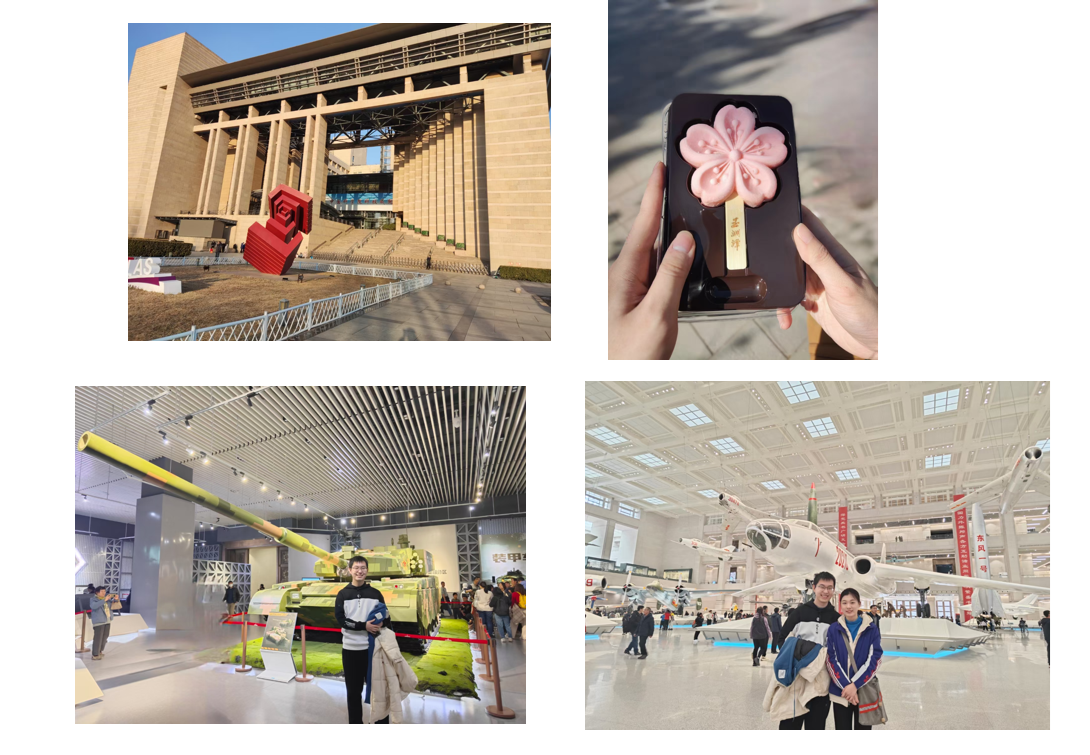

- 打卡了军事展览馆。军事展览馆实在是太炫酷了。我要把这里列入以后带人参观北京的景点清单。

4月

- 和邱同学一起去天津体验了特种兵一日游。天津是个好地方,好吃,好玩,好逛。要是我有更多闲暇,我要时不时就去逛一圈。

- 和组里其他同学一起去了葡萄牙开会。同时达成第一次坐飞机+第一次出国+第一次参加国际会议。里斯本景色很好,感觉如果能待一两个月度假的话应该非常舒适。会场上加了许多大神的微信好友,收获了许多经验。这又何尝不是我的“one time in life”呢

5月

- 和邱同学打卡了人民大会堂。装潢还是挺庄严的,不过其实游览时间不会特别长。建议去的话再安排些周边的其他景点。

6月

- 迎接新的一年毕业季。和邱同学一起打卡了农大的校园布景。我什么时候才能毕业呢?

- 和珞珈山同学以及工作群同学相聚北京合影留念。海内存知己,天涯若比邻。

7月

- 7月似乎…在努力工作?没有发任何朋友圈呢。

8月

- 和邱同学去国家音乐厅听了音乐会。新的人生第一次成就达成。

- 成为实验室和华为合作的项目外派人选。坐飞机来到深圳后,开始了第一段实习生活。第一次自己租房住,非常新奇的体验。

- 利用到广东的第一个周末,去了邱同学的家乡韶关。参观了风采楼,市区,邱同学的幼儿园小学中学,还爬了丹霞山。韶关是个好地方欸。

9月

- 参观了深圳的大学城以及华强北电子产品街。深圳这个城市感觉比北京更亲和一点。具体来说的话,气候温暖潮湿,城市绿化率高,同时公司和城中村同时存在使人既能感受到一线城市的工作环境,又能体会到四线城市的生活气息。

- 参观了华为东莞的三丫坡园区。这个园区实在是太好看了,真的欧洲也不过如此啊。要是所有的公司,学校,研究所,都有这样的办公环境,那该多好啊。

10月

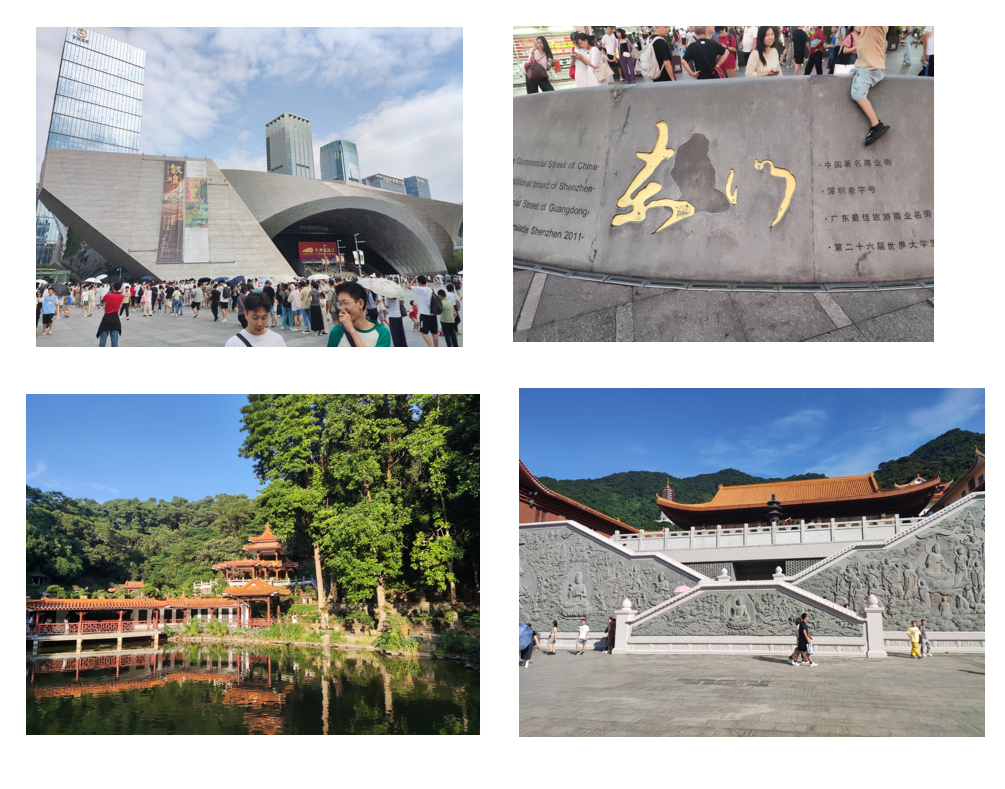

- 参观了深圳的改革开放展览馆,再次回顾深圳的发展历程,个人感觉非常值得一去。

- 游览了东门老街,虽说是个商业街,但是是很热闹的商业街,偶尔逛逛也不无不可。

- 游览了仙湖植物园,超出预期,里面许多园区造景还挺好看,深圳著名寺庙弘法寺也在里面。

11月

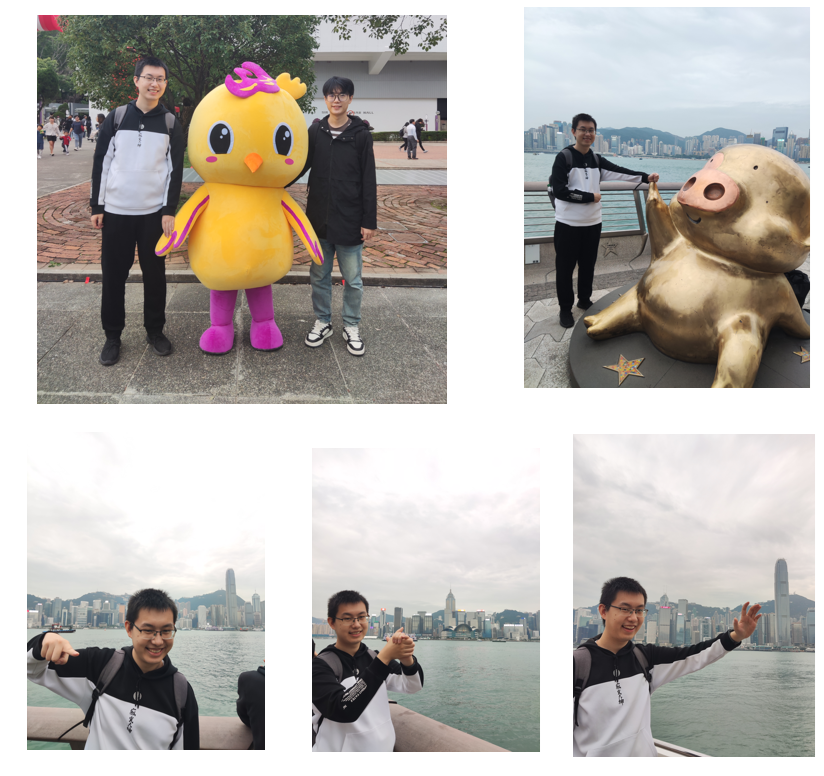

- 前往香港拜访小金鱼。港中文的校园造的很有意境,虽然确实不如一些学校那么新,但是许多布局设计,确实能让人感觉到些许“天人合一”的意境。

- 在维多利亚港打卡了经典的李嘉诚三件事,还和麦兜铜像合了影。

12月

- 游览了莲花山,和其他城市的地标山峰,深圳莲花山的攀登难度实在是非常亲民。

- 参观了深圳图书馆,学习环境很好,座位也看起来很充裕,可惜离我住的地方太远。不能常去。

- 回所开题。在确定了12月份尝试回所开题后,整个12月的基调就定为了不停地加班加点改PPT和写代码。虽然最后也没有通过,但是在导师和师姐的帮助下初步理清了后面两个课题的思路,还是很有意义的。

- 离开北京前,和邱同学一起去看了工美馆的年俗展,还算有趣。

基于2024年初规划的总结

- 完成当前正在开展的课题

大失败。如果2025年上半年再不能完成的话,恐怕就不只是计划完不成的问题了,而是毕业要求难以满足的问题。哎,事已至此,唯有前进。 - 开展一个新的课题

以非主导的身份和深研院的师弟合作了一个课题。不过也并不能算是达成了去年立下的“开始开展自己的第二个课题的目标”。 - 积攒一些应急资金

由于华为实习工资给的挺高,这个目标倒是完成的很快,大概积攒了可以在安阳苟活2年的资金。等到我攒够能够苟活多少年的资金时,我可以大概放下心来呢? - 减肥

至少…今年的体重没有明显上升…

2025年的新的新年计划也已经在做,还是如同惯例,先不在本篇总结中写明了。

基于收获的感悟

关于科研的感悟

使用可量化的结果进行讨论。

最常用的量化指标显然是性能或效率。但是在许多场景下,我们关心的可能是性能之外的并不太好量化的方面。然而,努力寻找可以量化的指标来描述自己的当前进展仍然会对讨论很有帮助。

比如,某一周我的主要工作是尝试将某个论文中的工具应用到特定系统上,可是我其实并没有办法在这一周的时间内把该工作彻底完成。如果我在汇报时,只单纯地讲“这周我在适配XXX系统,还没有完成”,导师显然是不会满意的。如果连续多个星期卡在这里,且每周都用这样的模式汇报的话,那最后就会是一场狂风骤雨。而在这个场景下,我如果使用以下方法的话,效果可能就会好一些:

- 将该工具应用到该系统上,总共需要完成对20个接口的适配。其中由4个接口属于A模块,8个接口属于B模块,8个接口属于C模块。我目前已经完成了A模块的4个接口的适配,B模块的接口已经完成了3个,剩余的接口正在适配中。

- 针对已经适配的7个接口,我运行了10小时的程序。这10小时的运行共执行了XXX个测试用例,占理论上所有可能测试用例的20%。这些用例中,出现错误的用例共有xxx条,占比3%。我对其中的一些错误用例进行分析,错误原因包括xxx,这些原因我当前已经修复/正在进行修复。

针对具体的问题讨论,有利于有效的交流。

在实际做项目的过程中,可能绝大部分时间,都花在了处理数量繁多,类型各异的意料之外的问题上。比如,工具已有的部分接口实现存在缺陷,由于对目标系统缺乏了解导致适配代码频繁出现错误,一些之前未考虑的场景需要对工具引入新的功能。有时我们会感觉问题太多,连讨论都无从组织。然而,努力辨别出其中重要和迫切需要讨论的部分,能够将其的困难之处向其他人描述清楚,往往会更加有利于其他人了解自己当前的进展情况,也有助于项目开展。

比如,在上面的计划将某个论文中的工具应用到特定系统上,但是我由于种种原因没有完成时。如果在汇报时我只说“我发现讲工具适配到XXX系统上问题很多”,这样就没有给对方带来足够信息,对方会问“比如什么问题”。而如果我接下来只能说出“比如这个接口,在这个系统上,并不能向论文中描述的那样适配”,对方则会进一步产生疑问“1. 你说的这个问题,是否确实是个会阻碍你按照预期完成进度的问题。2. 我很难通过你简单的这个描述,理解到底为什么不能适配”。最终的结果,就可能是这次的讨论以无效交流结束。在这样的场景下,我可以采用下面的方法:

- 梳理清楚,哪些问题需要讨论,哪些问题不需要讨论。比如,对于“一些之前未考虑的场景需要对工具引入新的功能”,可能需要导师对新功能的技术方案确认,才能实际地“定下来/达成共识”,否则不同人对同一问题的认知不一致,很可能会在后续带来麻烦。这类技术方案敲定的问题就往往需要详细讨论。而对于“由于对目标系统缺乏了解导致适配代码频繁出现错误”,则往往只是由于自己的经验不足。面对新的系统时,自己需要不可避免地付出(可能比其他人更多的)时间去熟悉系统,而这导师并不关心,对其陈述困难也不会产生什么结果,因此只是简单提及一下“该系统十分复杂,我花了xx天的时间才搞明白其具体实现机制”这样的话来论述一下自己的时间用在了何处即可。

- 针对需要讨论的问题,尽量提取出其核心本质。一个常用的句式比如,“在现有的工具中,作者假设系统所有的xxx行为都通过A实现,然而,在实际系统中,其还可能是由B实现。比如,(举一个在适配系统中的例子)。这个例子中的情况,现有的工具是无法处理的。”如果可以的话,尽量再提出自己的解决方案和已经尝试过的初步结果。一个反例则是“现在的工具我在xxx系统上用不了,就他没法这么调用”(显得很空泛且难以理解)。

遵循“自己提出方案-其他人审阅”的工作模式。

在最开始开展工作时,遇到具体的问题,我习惯于去向导师/师兄师姐询问如何解决。但是后来发现,许多时候对于一个具体问题,我并不能指望从已经一星期没有实际上手我的工作的人那里得到细致可行的方案。因为他们对实现细节的了解程度并不够。然而,完全不和其他所有人交流也不可行,正如之前所说,如果对一个问题(包括存在与否/解决方案/解决程度),团队成员没有达成共识,在项目的后续过程中可能会产生无尽的麻烦。

经过一些教训后,我感觉“自己提出方案-其他人审阅”是我目前能想到的最符合实际的解决方法。在问题梳理清楚后,首先由自己提出一个可能的解决方案。这个解决方案可能很笨,但是要能在项目场景下把该问题大体解决掉。在想出初步方案后,由自己尝试对其进行初步地实现,检验其是否确实可以解决该问题。最后在讨论时,自己再将该解决方案讲述给其他团队成员评审。

借助于一个已经成型的思路,其他团队成员可以迅速跳过“理解该问题的突破点在哪里-思考该问题初步可以如何解决”这两个步骤,从而能直接进入对已有方案如何改进的讨论阶段,提升讨论效率。在一个团队中,导师/师兄/师姐的长处往往在于其能有效“指出已有方案问题/评估不同方案优劣”,而非“给定问题描述,设计方案”。由自己先给出一个可能的路线经常可以更加充分的发挥团队讨论的作用。

在讨论时,有时会出现自己的初步方案被完全否定的场景。这会让人很有挫败感。但是我有时会想,“如果我不参加这场讨论,我会意识到这些问题吗?在我的已有方案中,这些问题确实存在吗?总的来说,我付出上周设计和检验方案的时间,通过这场讨论,收获了对现有方案问题的认知和改进的思路。这些问题和思路可以帮助我设计更加完善的方案。因此,这些时间和批评,是有价值的,是对当前水平的我难以避免的”。借助这样的想法,有时可以让自己更快地从挫败中恢复,从而继续开展工作。

放弃“通过简单改进就可以完成工作“的不实际幻想。

也许确实有一些领域,科学进步的模式是“前人已经搭建了完善的基座和工具,我们通过奇妙的想法进行简单的修改,众多小小的改进汇聚成领域的进步”。然而,在更多的领域,基座和工具并不成熟,想要做任何事情,都要先解决许多许多和自己想做的事情无关的问题,而且解决这些问题很可能比你想要做的事情本身还要难。而且,似乎从来没有人讨论这些问题,也没有人谈论这些问题为什么现在还没有解决,仿佛阻拦自己的这些困难从未在世界上存在。

我感觉这样的场景显然是不合理的,但是现实世界确实如此。我目前想到的解决办法是,如果自己想要做的事情需要在一定时间内尽快完成,那最好尽快就开始,抓紧一切时间开始。当我们无法预知过程中可能遇到的什么样问题和困难时,多长时间才能够达成目标(无论是整体目标还是阶段目标)就变得不更加可预知。早些开始总能早些遇见问题,从而更早地开始解决问题。在任何过程中能够遇到的问题总归是有限而不是无限个,总会有解决完的一天,我们要做的,无非是用各种办法,抓紧一切时间,向将所有问题解决完的那一天前进。

关于生活的感悟

投入做事,时间会飞逝。不投入做事,心灵会空虚。

年末时逐渐发现,2024年好像印象深刻的事情,大多在前半年。而对于后半年,好像自己上一刻才坐上飞往深圳的飞机,下一刻就已经到了12月准备飞回北京开题。中间的几个月,虽然细细回想也有去一些地方游玩,在公司也待了很长时间,做了许多事情,但是似乎都没有在自己的脑海中留下特别深刻的印记。最后想一想,或许是因为后半年将许多心思放在了不停地尝试推进课题上,导致留心生活的心思用的少了。我在做的课题本身确实有许多不太好解决的问题,有时候到周末时回想,会感觉自己这几天除了实现了一个新的功能点外,没有在这个世界上留下任何印记。这样的生活,确实很容易让人在记忆中将其淡忘。

但是,人总是要做些事情。无论是现在做课题还是未来做工作,一旦以人去推进项目,这种时间的流失可能就无法避免。如果我仍向之前一样,每天散步,思考人生,或许我仍然会感觉时间慢慢沉淀,但是在回首时,又会因为几个月的时间没有做出任何事情而感到对人生价值/意义的恐惧。这样的心态之前也经常出现。

嗟叹一下,在人生的前26年,我又实际做成了什么事情呢?至少对于现在的我而言,即使不愿意让时间流失,我也迫切需要做成一些事情,来建立一些“我可以做成事情的信心”。

狡兔三窟,才可稳妥

我感觉我可能是组里多年来科研进展最为不顺的博士生了,以至于有时候不由得思考一下,如果当前的路线失败掉,应该怎么办?

今年一个比较新的想法是,人多给自己准备些后路总是稳妥些。

也许大部分人都可以在给一个特定的可达成目标的情况下,顺利达成目标,然后进入下一个目标。对于这样的模式,就无需考虑如果目标无法达成的问题怎么办的问题。不过,如果已经开始患得患失的话,也许多开几个路线未必是件坏事,至少可以在一定程度上调节心态。

然而,这样的想法很容易让人既做不好原有的任务,也没有在新任务上取得成果。我感觉想要开新路线需要遵循两个原则,一是坚定自己的主要精力仍然投入在原有任务上,二是当决定要在某个方向上开辟新路线时,就要坚持下去做出一定结果。否则,就很容易水中捞月,徒劳而不得。

我现在的状态如何?

目前,最让我关心和担忧的,就是科研进展和能否顺利毕业的问题。经过2024的一年之后,我现在处于一个较为矛盾的状态。

一方面,在2024年尤其是下半年后,科研的课题终于开始有些步入正轨了。许多之前一直拖着没有做的准备工作,都开始逐渐的开展起来。第一个课题逐渐从一片迷雾之中隐藏的轮廓,变成了显露在面前的大山。这意味着将这座山铲平的工作,终于可以逐渐开始做了。这样的进步是过去一两年都没有的。虽然现在离终点很远,但已经是过去的所有时间中,离终点最近的时刻。

另一方面,这座山的巍峨仍然令我恐惧。我并不担心自己有没有铲下去的勇气和毅力,但是确实担心是否真的可以在给定的时间中将这座山铲完。不可知的问题和困难如同山中狰狞的野兽,潜藏在各个隐秘的树丛中试图阻碍我的进度。我不知道我的前进速度会不会再随着时间提升,而当前的速度在给定的时间下则显得十分危险。

然而,多说无益。恐惧的唯一好处在于它可以迫使人不时分析自己处境和强迫自己前进。除此之外,这种负面情绪不会带来除了拖慢脚步之外的任何作用。困难和不确定之前,唯有前进,前进,抓紧一切自己还能承受痛苦的时刻,坚持前进。